Radon dans les logements : Quels risques et comment s’en protéger ?

Le radon est un gaz radioactif naturel, inodore et incolore, issu de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre. Bien que sa présence soit généralement faible à l’extérieur, il peut s’accumuler à des concentrations élevées à l’intérieur des bâtiments, posant ainsi un risque sanitaire majeur. En France, ce polluant de l’air intérieur constitue la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et il serait responsable d’environ 3 000 décès annuels.

Origine et sources du radon

Le radon provient de la désintégration du radium, lui-même dérivé de l’uranium présent dans les roches et les sols, notamment ceux riches en granit et en formations volcaniques. Il peut également être libéré par certains matériaux de construction contenant ces roches.

Ce gaz pénètre dans les bâtiments par diverses voies :

- Fissures dans les fondations et les murs.

- Joints de construction défectueux.

- Passages de canalisations.

- Matériaux de construction poreux.

Une fois à l’intérieur, il peut s’accumuler, surtout dans les espaces clos tels que les sous-sols, les caves et les rez-de-chaussée.

Régions les plus à risque

En France, certaines régions sont plus exposées au radon en raison de leur géologie :

- Bretagne : Près de 82 % de la population réside dans une zone à potentiel de risque significatif.

- Massif Central : Concentration élevée en roches granitiques.

- Vosges : Présence notable de formations granitiques.

- Corse : Terrains granitiques propices à l’émission de ce gaz radioactif.

- Alpes et Pyrénées : Zones volcaniques et granitiques favorisant la libération du gaz.

Ces régions sont classées en zone 3, indiquant un risque potentiel significatif.

Effets du radon sur la santé

L’inhalation de radon et de ses produits de désintégration expose les cellules pulmonaires à des radiations, augmentant le risque de mutations et de développement de cancers du poumon. Le risque est proportionnel à sa concentration dans l’air et à la durée d’exposition. Les fumeurs sont particulièrement vulnérables, le risque combiné étant nettement supérieur à celui lié uniquement au radon ou au tabac.

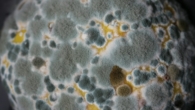

L’exposition à d’autres polluants de l’air intérieur comme les COV (Composés Organiques Volatils), les COSV (Composés Organiques Semi-Volatils), les allergènes et les moisissures accentuent ses effets cancérigènes.

Quelles mesures préventives et correctives mettre en place ?

Pour réduire son exposition, plusieurs actions peuvent être entreprises :

Mesures préventives

- Ventilation adéquate : Assurer une aération régulière des pièces, notamment des sous-sols et des rez-de-chaussée, pour diluer sa concentration dans l’air intérieur.

- Étanchéité des structures : Sceller les fissures dans les fondations, les murs et autour des canalisations pour limiter sont infiltration.

- Choix des matériaux : Utiliser des matériaux de construction à faible émission de radon, surtout dans les zones à risque.

Mesures correctives

- Systèmes de dépressurisation : Installer des dispositifs sous la dalle du bâtiment pour empêcher le radon de pénétrer.

- Amélioration de la ventilation : Mettre en place des systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) pour renouveler efficacement l’air intérieur.

- Barrières étanches : Appliquer des membranes étanches sur les sols et les murs en contact avec le sol pour bloquer l’entrée du radon.

Il est essentiel de mesurer la concentration de ce gaz dans les bâtiments situés en zones à risque pour déterminer les actions appropriées. Des kits de détection sont disponibles et des professionnels peuvent également réaliser ces mesures.

Le radon, bien que naturel et invisible, représente un danger réel pour la santé publique. La connaissance de sa présence et la mise en œuvre de mesures adaptées sont cruciales pour prévenir les risques associés, notamment le cancer du poumon. Une vigilance accrue, surtout dans les régions à potentiel radon élevé, est indispensable pour assurer un environnement intérieur sain.

Sources : Ministère de la Santé – Qu’est-ce que le radon ?, ASN – Le radon et la population, OMS – Radon et santé, ARS Bretagne – Le radon, Préfecture des Deux-Sèvres – Zones à potentiel radon

Crédit photo Photo de Jessica Lewis sur Unsplash